Le syndicalisme

dans tous ses états

Le 9 novembre 1940, les confédérations syndicales ouvrières et patronales sont dissoutes par décret. Dans l'attente de « l'organisation sociale des professions » dont la Charte du travail se voudrait l'expression, les syndicats existants, leurs fédérations, unions locales et départementales échappent provisoirement à la dissolution. Cette mesure exclut les syndicats de fonctionnaires, dissous dès le 15 octobre 1940 et remplacés par des associations professionnelles. Mais les rivalités entre fractions vichystes interdisent de construire un encadrement des salariés par un appareil corporatiste intégré à l'État. Malgré l'adoption de la Charte du travail (octobre 1941) et l'instauration de syndicats uniques (août 1942), le provisoire est destiné à durer.

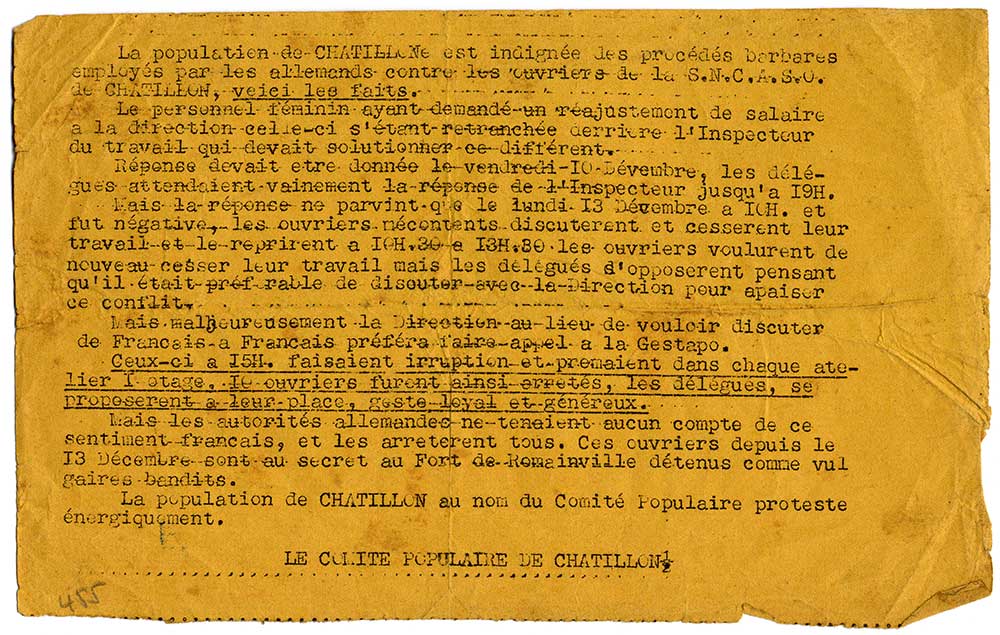

Au lendemain de la signature du pacte germano-soviétique, les ex-unitaires, membres du PCF, ont été exclus de la CGT. Victimes de la répression anti-communiste, ils s'engagent précocement dans l'action clandestine et créent des comités populaires devenus des structures de substitution.

Les ex-confédérés réagissent à la dissolution en créant deux structures opposées. Le comité syndical de coordination soutient le ministre du Travail René Belin, prône la politique de présence et défend les principes d'un corporatisme syndical. Le comité d'études économiques et syndicales, à l'origine du manifeste des 12, signé par 9 cégétistes ex-confédérés et 3 syndicalistes chrétiens, réaffirme des valeurs constituant un désaveu de Vichy.

Les trois courants appellent du moins à agir au sein des syndicats dits légaux.

Entre le légal, l'illégal et le clandestin, aux frontières souvent poreuses, s'affirment des marges de manœuvre aussi étroites qu'insolites.